黒崎は八幡の隣の町です。

第二次世界大戦終戦直前の昭和20年8月8日八幡大空襲があり、古文書など重要なものなどが、安全と思われていた防空壕の中でたくさんの人の命と一緒に焼失いたしました。

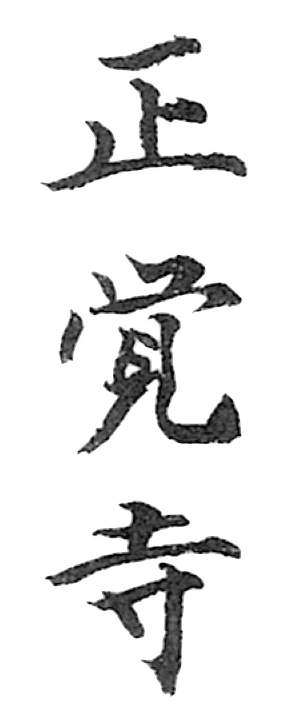

ですので、正覚寺の歴史は、戦前の書籍を見るくらいしか分かりません。その少ない資料と私が聞いたことをまとめてみました。

はじまり

初代「三尾 就定」

正覚寺は、戦国時代の武士「三尾 就定」が出家したことから始まります。三尾就定は当時門司家の家臣の一人であったようです。永禄四年(1561)門司城の戦いの時、言い伝えによりますと、猿喰城を任されていたそうです。現在の門司区猿喰峠を見ますと、行橋、中津、大分が見渡せる要衝です。その戦いの中で息子を人質に取られ、殺されてしまったと聞いております。武士であることを厭い、船に乗り現在の芦屋町山鹿まで逃れて行きました。そこで浄土真宗と出遇い出家しました。浄土真宗の教え、阿弥陀仏のお救い、「どんな世でもどんなことがあった人生でも必ず救う」という仏教に心動かされからではないかと思います。その後「三清」と名を改め、現在正覚寺のある辺りに小さなお寺を建て隠遁生活を送られました。

これが正覚寺の始まりです。本山の記録によると、寛永9年(1632)4月8日に浄土真宗本願寺派の寺院として認められています。

本堂の立て直し

その後、正覚寺は黒崎宿の町筋にある小さなお寺として続いていきました。時代が変わり、明治となって八幡製鐵所があたりから、黒崎の街の様子が変わっていきました。駅の近くが開発をされたり、大きな工場ができていきました。

そんな昭和9年(1934)に本堂の建て替え工事が始まりました。なぜそのようなことが始まったのか、その記録もありませんが、町周辺の開発のため、ご門徒さんの土地が売れたのではないかと思います。そのお金で、建て替えを思い立ったのではないだろうかとおもいます。工場などで働くために全国から集まった方々に浄土真宗を伝えるために、自分たちの得たお金で大きな本堂を建てようと考えたのではないでしょうか。

自分のためではなくみんなのため浄土真宗を広めるために、お金を使おうと決心されたご門徒の英断に頭が下がります。今の正覚寺の大きく立派な本堂はそのようにして建てられました。

戦後の黒崎で

第二次世界大戦終結の後、ご存知のように中国や朝鮮半島にいた方々が、戸畑港、門司港へと引き揚げてきました。どうやら一部の方は帰郷せず、八幡周辺、黒崎の町にそのまま留まったようです。衛生状態も健康状態も悪い中で、戦後数年のうちに亡くなる方が大変多かったそうで、黒崎に町にある正覚寺は、それまでのご門徒ではない方の葬儀も行うこととなりました。

その後も時間の都合のつく限り、ご相談のあった方のお葬儀をさせていただき、どんどんとご門徒が増えました。

結果、それまで約300件のご門徒のお寺でしたが、数倍のご門徒へみ教えをお伝えするお寺となりました。